環境動態解析部門

沿岸海域の環境は、様々な人間活動や気候変動などの影響によって変動します。これらの変動の実態やメカニズムを解明し、将来の沿岸環境の変動を予測することが本部門の目標です。調査船、人工衛星、海洋レーダーなど様々なモニタリングシステムによる現地調査、数値シミュレーションなどの手法を用い、他部門とも連携しながらこの目標に向けた各種の課題に取り組んでいます。また、現在の様々な沿岸環境問題のメカニズムを物理学的側面から解明していくことも当部門の研究課題です。

| 教授 | 郭 新宇 | 海洋物理学、沿岸海洋学 |

|---|---|---|

| 教授 | 森本 昭彦 | 沿岸海洋学、海洋物理学 |

| 教授 | 加 三千宣 | 第四紀学、古陸水学、古海洋学 |

| 助教 | 牛島 悠介 | 海洋物理学、気候学 |

環境動態解析部門

郭 新宇 (Xinyu Guo) (教授 海洋物理学、沿岸海洋学)

専門は海洋物理学であり、東シナ海・瀬戸内海・黒潮を中心にとし、水温、塩分、流動構造と物質輸送に関連する物理過程を流動モデルで研究しています。また、物質輸送において、栄養塩や植物プランクトンに関わる循環過程を表現する低次生態系モデルを用いて沿岸域における栄養塩分布と時間変化に対する物理過程と生物過程の寄与を解析しています。最近、海洋生態系に関わる物質だけではなく、海洋中の汚染物質(残留性有機汚染物質、マイクロプラスチック)まで研究対象を拡大し、沿岸域における河川および大気から海へのPCB(ポリ塩化ビフェニル)輸送量と海水中のPCBとマイクロプラスチックの動態を推定しています。また、東シナ海・瀬戸内海・黒潮における物理環境変動の時間スケールを季節から経年、さらに最終氷期まで延ばして海洋環境変遷を理解しようとしています。

| URL | http://engan.cmes.ehime-u.ac.jp/xguo/xguo.htm |

|---|

森本 昭彦 (Akihiko Morimoto) (教授 沿岸海洋学、海洋物理学)

瀬戸内海は世界の中でも漁業生産が極めて高い海です。この高い生産性は基礎生産を支える豊富な栄養塩(窒素やリン)と、瀬戸と灘が交互に分布する複雑な地形によるものです。近年、瀬戸内海の栄養塩濃度は低下しています。豊かな瀬戸内海を維持するためには栄養塩循環を理解する必要があります。瀬戸内海の栄養塩は陸からだけでなく、太平洋や海底の底質からも供給されています。そこで、それぞれの起源から供給された栄養塩の挙動を明らかにするための3次元物理―底質―低次生態系結合モデルの開発を行っています。また、太平洋から瀬戸内海へ栄養塩が供給される物理機構を海洋観測と数値モデルにより調べています。

| URL | http://engan.cmes.ehime-u.ac.jp/index.html |

|---|

加 三千宣 (Michinobu KUWAE) (教授 第四紀学、古陸水学、古海洋学)

現代社会は地球温暖化や環境汚染、資源枯渇等、様々な問題に直面していますが、その将来予測には長期にわたる環境や生態系の動態解明と支配するメカニズムの解明が不可欠です。海底・湖底堆積物を用いた古環境学的研究をベースに、まだ知られていない人類の社会基盤をゆるがすような環境や生態系変化を地層から読み解き、なぜそのような変化が起こるのかの原因解明にも取り組んでいます。現在、魚鱗・環境DNAを用いた魚類資源の長期変動、微化石・植物色素・安定同位体を用いた過去の生態系構造の解明、人新世の世界標準模式地に関する層序学的研究、海洋マイクロプラスチック汚染動態等の最先端研究を展開しています。

| URL | http://engan.cmes.ehime-u.ac.jp/engan/kandou/staff/kuwaelab/index.html |

|---|

牛島 悠介 (Yusuke USHIJIMA) (助教 海洋物理学、気候学)

海洋表層の海水の特性(水温・塩分、栄養塩など)は気象・気候現象や海洋生態系に大きな影響を及ぼしています。気象・気候現象や生態系を高精度に予測するためにも、海洋表層の海水特性がどのような過程で決まり、どのような過程で変動しているのかを明らかにすることは非常に重要です。そこで、主に数値モデルを用い、海洋表層の海水特性の決定機構・変動機構について研究を行っています。海洋には数センチメートルから数万キロメートルに至るまで、幅広い水平規模の現象が存在していますが、海洋表層の乱流と呼ばれる小規模現象から北太平洋の亜熱帯循環のような大規模現象まで、幅広い水平規模の現象を研究対象としています。また、海水特性の変動による影響、特に表層水温が気象・気候現象に及ぼす影響についても調査を行っています。

兼任教員

| 教授 | 日向 博文 | 沿岸海洋学、海岸工学 |

|---|---|---|

| 准教授 | 片岡 智哉 | 社会基盤(土木・建築・防災)、 水工学、環境・農学、環境動態解析 |

化学汚染・毒性解析部門

化学汚染・毒性解析部門では、生物蓄積性有害物質の汚染モニタリングとリスク評価を通して生態系を守る方途を提言しています。具体的には、内分泌かく乱物質(環境ホルモン)など生物やヒトの健康に悪影響を及ぼす化学物質に注目して、環境や生態系汚染の現状と推移、分布・挙動・ゆくえ、生物蓄積の特徴を地域的・地球的視点で解明することを目的としています。また、魚類・鳥類・哺乳類などの野生生物や実験動物を対象に、異物代謝酵素や脂溶性リガンドレセプターの機能特性を分子レベルで解析し、毒性発現の種多様性や感受性の種差の解明に向けた研究(敏感・鈍感のサイエンス)にも取り組んでいます。

| 教授 | 岩田 久人 | 環境毒性学 |

|---|---|---|

| 教授 | 国末 達也 | 環境化学、機器分析化学 |

| 准教授 | 野見山 桂 | 水環境化学、環境分析化学、異物代謝学 |

| 准教授 | 田上 瑠美 | 環境分析化学、環境科学、水環境科学、 薬物動態学 |

| 講師 | 仲山 慶 | 環境毒性学、水産化学 |

| 特任助教 | 落合 真理 | 環境化学、環境毒性学 |

化学汚染・毒性解析部門

岩田 久人 (Hisato IWATA) (教授 環境毒性学)

野生動物の分子的・生態学的種多様性と化学物質感受性の関係を探求する環境毒性学

生態系の生物は化学物質によって汚染されています。私の研究室では、これら環境汚染物質による動物への毒性影響とリスクについて研究しています。特に次の課題に挑戦しています。

1. 多様な動物を対象に化学物質のリスクを評価するためには、化学物質に反応する受容体の遺伝情報や化学物質との反応の種差を調査することが不可欠です。私たちは、多様な動物の受容体の遺伝的差異と化学物質に対する感受性差の関係について研究しています。

2. 生物は体内で遺伝子の働きを厳密に調整することで、生命を維持しています。そこで、化学物質曝露に反応する動物の遺伝子の働き、すなわちRNA(トランスクリプトーム)やタンパク質(プロテオーム)を包括的に監視することで毒性影響を評価する実験系の確立を目指しています。

| URL | http://ecotoxiwata.jp/ |

|---|

国末達也(Tatsuya KUNISUE)(教授 環境化学、機器分析化学)

化学分析とバイオアッセイの統合手法による環境残留性・生物蓄積性未知化学物質の探索と生態リスクの評価

日常生活の多様化にともない産業界で生産される化学物質種は増大していますが、法的な監視・管理体制が整備されている化学物質は利用されている物質の一部にすぎません。また、それらの代謝・分解産物や不純物等も法的規制の対象外であるため、潜在的な有害物質の種類や排出量は年々増加し、それらに起因する環境汚染や生態影響が表面化する怖れもあります。そこで、CMESが所有する先端分析機器を用いた測定技術とバイオアッセイ法を駆使し、環境残留性既知・未知化学物質を網羅的にスクリーニングできる分析法の開発、汚染実態の解明、起源の推定、そして生物蓄積・濃縮性や生態リスクに関する研究を展開しています。

| URL | http://kanka.cmes.ehime-u.ac.jp/ |

|---|

野見山桂 (Kei NOMIYAMA) (准教授 水環境化学、環境分析化学、異物代謝学)

イオン性の環境汚染物質は、これまで生物への残留・蓄積性は低いと考えられてきました。しかし、分析技術の発展により多様な生物から検出され、環境曝露レベルで神経毒性や行動異常を誘発することから、脳への移行性・リスク評価に学術的・社会的関心が集まっています。

イオン性の環境汚染物質曝露による影響評価を目的として、本研究室では脳や血清等の標的試料を対象に、質量分析法を用いた内因性ホルモンや神経伝達物質の分析、メタボロミクス法等を用いたエンドポイントの開発に取り組んでいます。

また、ADME解析やオミクス解析と統合することで、神経毒性発現機序に至る“共通性”と“種差”についての解明を目指しています。

| URL | http://kanka.cmes.ehime-u.ac.jp/ |

|---|

田上 瑠美 (Rumi TANOUE)、(准教授 環境分析化学、環境科学、水環境科学、薬物動態学)

私たちが日常的に使用する医薬品類、パーソナルケア製品、日用品、合成樹脂等に含まれる生物活性化学物質は、下水処理水を介して水圏環境へ恒常的に排出されており、その生態影響が懸念されている。私は、そのような生活関連化学物質の水生生物に対する影響を評価・予測するため、[1] 水生生物に残留する生活関連化学物質の高感度一斉分析法の開発、[2] 生活関連化学物質の生物濃縮性および体内動態の解析、[3] 生活関連化学物質の生態影響の評価、[4] 高生物濃縮性を示す要因の探索と生物種間差に関する研究に主体的に取り組んでいる。さらに近年は、ノンターゲット分析が可能な液体クロマトグラフ-四重極飛行時間型質量分析計(LC-QToF-MS/MS)を用いた環境媒体および水生生物に残留する人工化学物質の網羅的スクリーニング分析により、水生生物に対して高濃縮性・生態毒性を示す未規制化学物質の網羅的探知を試みている。

| URL | http://kanka.cmes.ehime-u.ac.jp/ |

|---|

仲山 慶 (Kei NAKAYAMA)、(講師 環境毒性学、水産化学)

【研究概要】

化学物質の生態リスク評価を目的として,水生生物(主に魚類)を対象に,化学物質の蓄積性や有害性の評価および作用機序の解析を行っている。とくにメダカやフグ属の胚を対象とした初期生活段階毒性試験や,コイにおける細菌性感染症に対する感受性の変化をエンドポイントとした免疫毒性評価に取り組んでいる。次世代シーケンシングによるトランスクリプトーム解析により,観察された毒性の発現機構の解明も行っている。最近は,DNAメタバーコーディングによる腸内細菌叢の解析や底質中の生物相解析を通じて,化学物質の生物個体や群衆への影響評価にも着手している。

| URL | https://www.aquatic-toxicology.com/home |

|---|

兼任教員

| 教授 | 高橋 真 | 環境化学、環境計測学、 資源循環科学 農学部生物環境学科教授 |

|---|---|---|

| 准教授 | 石橋 弘志 | 生態毒性学、農学研究科准教授 |

| 准教授 | 水川 葉月 | 環境化学、環境計測学、 環境毒性学 農学研究科准教授 |

生態・保健科学部門

生態・保健科学部門は2021年度のCMES改組で創出された新部門です。都市・陸水域・沿岸域におけるヒト・動物・環境の健康を包括的に守るワンヘルスに資する研究を推進しています。具体的には、1)デング熱などの蚊媒介感染症を生態学的に制御する環境疫学研究、2)人間社会~沿岸生態系における薬剤耐性菌の発生メカニズムの解明、3)ゲノム解析や環境DNAを使った河川の生物多様性の評価手法の開発、4)ヒラメ・マダイ・ホヤなどの海産魚介類に発生するウイルス病、細菌性疾病、寄生虫病の研究、5)沿岸域生態系における微生物食物網や物質循環機構の解明などを行っています。

| 教授 | 渡辺 幸三 | 応用生態工学、分子進化生物学、 生態疫学 |

|---|---|---|

| 講師 | 大林 由美子 | 生物地球化学、微生物生態学、海洋学 |

| 助教 | 濱本 耕平 | 底生無脊椎動物学、分子生態学 |

生態・保健科学部門

渡辺幸三(Kozo WATANABE)、(教授 応用生態工学、分子進化生物学、生態疫学)

ヒトと生態系の健康レベルの向上を目的として、水環境や都市における昆虫や微生物の生態学的研究を行っています。研究の柱は、1)河川生態系の生物多様性の評価と保全、2)デング熱等の蚊媒介感染症の生態学的制御、3)水環境中の薬剤耐性菌の発生・動態メカニズムの解明です。次世代シークエンシングなどを活用した分子生物学的解析、機械学習・疫学モデルを活用したデータサイエンス、細胞培養や蚊繁殖施設を使ったウイルス研究、昆虫分類学と進化解析を融合したDNA種分類などの特色ある研究手法を導入しています。フィリピン、インドネシアなどの東南アジアを中心とする海外フィールド調査や国際共同研究を力強く推進しています。

| URL | https://www.mecohlab.com/ |

|---|

大林由美子(Yumiko OBAYASHI)(講師 生物地球化学、微生物生態学、海洋学)

透明に見える海水のなかにもたくさんの微生物がいます。目に見えない微生物の多様な生きざまを調べることから海洋生態系での物質循環のしくみを探る研究を行っています。また、海洋を含む地球表層での物質循環は、環境が変化したらどう変わるでしょうか?環境の変化は、微生物の群集構造や代謝能に変化をもたらす可能性があります。そうした微生物群集の変化がさらなる環境変化につながる可能性や、微生物群集・機能の変化によって環境の恒常性が保たれている可能性もあります。このような、環境と微生物の相互作用を観測や実験から解析し、地球環境の維持における微生物の役割、微生物群集やその機能の多様性と環境との関わりなどに関する研究を行っています。

| URL | http://researchmap.jp/yumiko_obayashi |

|---|

濱本耕平(Kohei HAMAMOTO)(助教 底生無脊椎動物学、分子生態学)

私たちが暮らす陸地のすぐ近く、沿岸域には多くの生物が暮らしています。中でも、底生無脊椎動物は非常に多様で、かつ豊富に存在しています。私が主な研究対象としているナマコ類は、近年水産的な価値が高まっているにも関わらず、寿命や生活史など、わかっていない点の多い不思議な生き物です。こうした底生無脊椎動物が、生態系の中でどのような生態学的役割を担っているのか、周辺生物相とどう相互作用しているのかについて研究を行っています。研究に用いる手法は、シュノーケリングやスキューバダイビングでの地道なフィールド調査から、次世代シーケンサーを用いたメタバーコーディング解析まで多岐に渡ります。

兼任教員

| 教授 | 渡邉 誠也 | 生化学、分子生物学、タンパク質工学 |

|---|---|---|

| 教授 | CULLETON Richard | 分子寄生虫学 |

| 教授 | 三宅 洋 | 応用生態工学、河川生態学 |

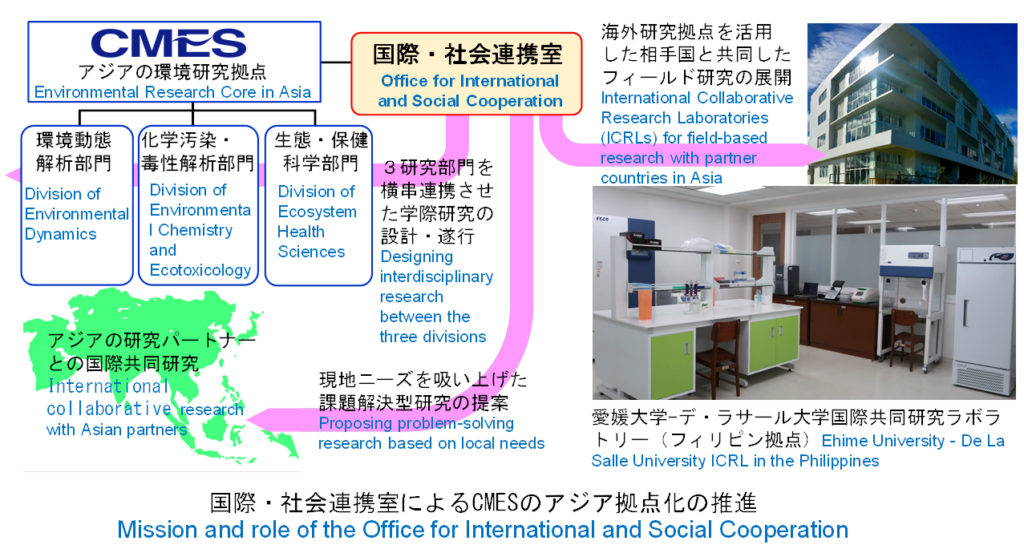

国際・社会連携室

CMESは「アジアの環境研究拠点」としての役割を長年担ってきました。アジア拠点化の更なる推進のため,CMESは2021年度に従来4つの研究部門の一つであった「国際・社会連携部門」を,CMES全体を俯瞰して長期的な国際戦略推進の司令塔となる「国際・社会連携室」に改組しました。同室には、環境問題が深刻化する途上国から研究ニーズを吸い上げ,3研究部門を横串連携した学際的かつ課題解決型の国際共同研究をデザイン・推進する役割が期待されています。また、同室に2021年度に設置した「愛媛大学-デ・ラサール大学国際共同研究ラボラトリー(フィリピン拠点)( https://eudlsu-icrl.weebly.com/ )」を皮切りとして、複数の海外研究拠点を増設し、相手国と共同でフィールド研究を推進する体制を強化します。同室が構築する国際的ネットワークは、共同利用・共同研究拠点LaMerの国際的な活用にも繋がることが期待されます。

メンバー

| 室長/教授 | 渡辺 幸三 | 応用生態工学、分子進化生物学、 生態疫学 愛媛大学-デ・ラサール大学 国際共同研究ラボラトリー長 愛媛大学-パジャジャラン大学 国際共同研究ラボラトリー長 |

|---|---|---|

| 教授 | 森本 昭彦 | 沿岸海洋学、海洋物理学 |

| 教授 | 国末 達也 | 環境化学、機器分析化学 |

| 特定准教授 | 鈴木 康嗣 | ウイルス学、ベクターバイオロジー、 古代ウイルス学 |

| 特定教授 | Divina Medina AMALIN | 昆虫学、害虫管理、生物学的防除、 デ・ラサール大学(フィリピン) 教授 海外クロスアポイントメント教員 生物学的防除技術を用いた総合的害虫管理 |

| 特定准教授 | Mary Jane Cruz FLORES | 寄生虫学、 海外クロスアポイントメント教員 人獣共通感染症制御へのワンヘルスアプローチ |

| 特定助教 | Anna Karen LASERNA | 環境化学、分析化学、環境分析化学、 海外クロスアポイントメント教員 メタボロミクスによる環境汚染の影響評価 |

| 客員教授 | 髙菅 卓三 | 環境化学、分析化学、 環境分析化学、 (株)島津テクノリサーチ 常務執行役員 微量環境汚染物質の分析技術開発と 未知成分の検索 |

| 客員教授 | Kurunthachalam Kannan | 環境化学 New York University School of Medicine(USA)教授 有害化学物質によるヒト曝露の 実態解明とリスクの評価 |

| 客員教授 | 金 恩英 | 環境毒性学 慶煕大学(韓国)教授 化学物質に対する感受性の種差を 規定する分子機序の解明と 野生生物のリスク評価 |

| 客員教授 | Michael Thomas MONAGHAN | 分子生態学、ゲノム科学、 ライプニッツ淡水生態学・ 内水漁業研究所(ドイツ) グループ長 ベルリン自由大学 教授 |

兼任教員

| 教授 | 日向 博文 | 沿岸海洋学、海岸工学 |

|---|---|---|

| 教授 | 髙橋 真 | 環境化学、環境計測学、 資源循環科学 農学部生物環境学科教授 |

| 教授 | CULLETON Richard | 分子寄生虫学 |